アテ・能登ヒバを知る

「アテ」「能登ヒバ」って何?

アテって何?

- ヒノキ科アスナロ属の常用針葉樹「ヒノキアスナロ(Thujopsis dolabrata var. hondae)」の能登地方の呼び名

- 北陸から東北地方の主に日本海側に分布し、能登半島では漆器木地や屋根板の材料などとして、江戸時代中期から造林されてきた林業樹種

- 石川県の「県木」として昭和41年(1966年)に指定

アテの漢字「档(あて)」について・・・能登の土地でよく育つことから「木」へんに「当たる」と書きます

能登ヒバって何?

- 製材した「アテ」のこと。

- 防腐・抗菌作用のある「ヒノキチオール」を多く含む

- 伝統的な工芸品から建築物、建築材や家具材として様々な場面で使用

- 近年は、清涼感あふれる香りと木目の美しさ、抗菌性や防虫性等の特性を活かして、調理器具やカトラリー、寝具や楽器、エッセンシャルオイル等、様々な生活シーンを彩る製品が開発

ヒノキとはどんな違いがある?

能登ヒバの学名がヒノキアスナロであることから、「能登ヒバ」はヒノキの一種とみられることがあります。

実際、ヒバはスギやヒノキと同じくヒノキ科に属する樹種になります。しかし、スギはスギ属、ヒノキはヒノキ属に属するのに対し、ヒバはアスナロ属に属します。

能登ヒバの特徴であるヒノキチオールは実はヒノキにはほとんど含まれておらず、能登ヒバはヒノキに比べて殺菌力や抗菌力が強く耐久性に優れていることがわかっています。

| 能登ヒバ | ヒノキ | |

|---|---|---|

| 辺材の色 | 淡黄白色 | 白色 |

| 心材の色 | 淡黄白色 | 淡紅色 |

| 気乾比重 | 0.41g/㎤ | 0.41g/㎤ |

| 材の特徴 | 耐久性が高い 水湿に強い 抗菌・防虫性が高い | 耐久性が高い 水湿に強い |

| 葉の形 | ゴマ粒の鱗状小葉が集まっている | スイカの種くらいの鱗状葉が集まっている |

| 樹皮 | 薄く短く縦に割れたような感じ | 縦に長く割れ浮いたような感じ |

能登ヒバ

ヒノキ

能登ヒバにはどんな特徴がある?

能登ヒバ材の大きな特徴は、独特の芳香と高い耐久性です。材中には特有成分である「ヒノキチオール」が

豊富に含まれており、これが強力な殺菌・抗菌効果や防虫効果をもたらします。実際、ヒバ材およびヒノキチオールにはさまざまな真菌類や細菌類に対する抗菌作用があることが多くの研究で報告されています。例えば、旧台湾帝国大学の桂重鴻博士はヒノキチオールが結核菌などに顕著な殺菌作用を示すことを示しており、幅広い菌類・細菌類に対して抑制効果が知られています。

また、能登ヒバは古来より防虫木としても知られ、蚊やゴキブリ、シロアリなど害虫に対する忌避効果が高いことが体験的に伝えられてきました。ヒバ材の「ヒバ油」にはヒノキチオールやツヨプセン(thujopsene)などの揮発成分が含まれ、ヒノキチオールには殺菌・防虫作用、ツヨプセンには芳香作用があるとされています。能登ヒバの基礎材や浴室材への利用が多いのはこの耐腐朽性と耐水性によるもので、実際に「ヒノキチオールを含む能登ヒバは耐久性が高い」と報告されています。統計的な試験でも、能登ヒバと青森ヒバは屋外耐久性が高いことが示されており、木材腐朽菌による劣化に強いことが明らかになっています。

これらの特性を生かし、近年では能登ヒバから精油や抽出液を取り出して抗菌・消臭剤やアロマオイル、伝

統工芸の仕上げ材などとする研究・開発が進んでいます。たとえば、能登ヒバ油にはヒノキチオールが多く含まれ、抗菌性を維持しながら木製まな板やキッチン用品に用いることで衛生性を高める例も報告されています。

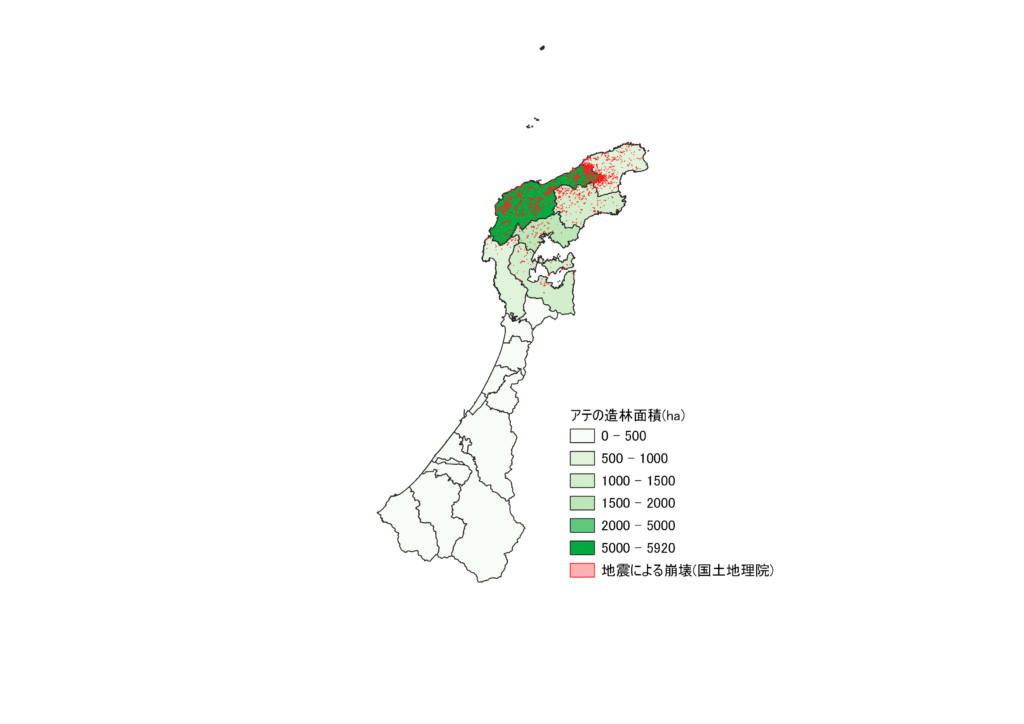

アテは主にどこに分布している?

アテは能登半島を中心に造林されており、特に輪島市、穴水町を中心に分布しています。アテの中にはマアテ、クサアテ、カナアテなどの品種があります。