金沢城や總持寺祖院にも

九内(くない)製材所 坂下聡さんに能登ヒバ材振興の取り組みと、普段のお仕事についてインタビューしました。

――坂下さんと九内製材所のお仕事内容をおうかがいします

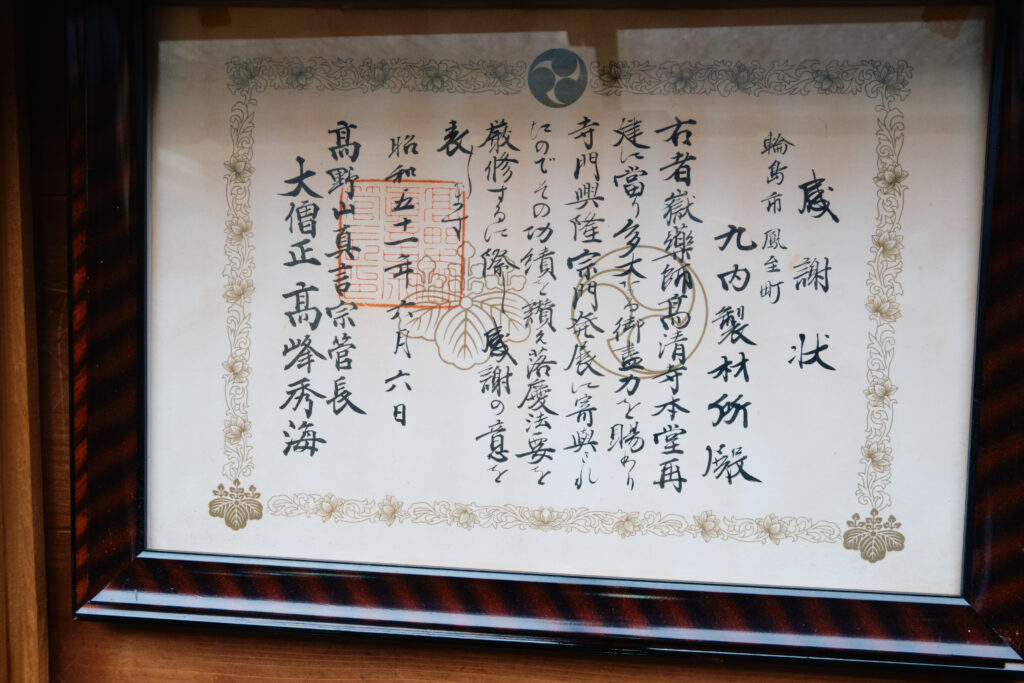

坂下聡(以下、坂下):製材所として木材の加工を行っています。能登の木材にこだわっておりまして、現在は仕上げ加工まで行っています。あわせてSATO建築設計事務所という建築の事業があって、住宅の新築やリフォームなども手掛けています。寺社建築などのお仕事も多くて、地元輪島市の總持寺祖院の再建や、金沢城の復元工事、さらに高野山の僧坊などにも資材を提供しました。こちらにあるのが高野山からの感謝状ですね。前まで壁にかけていたんですが余震で壊れたら嫌だなと思って今はテーブルの横に置いているんです。

――すごいですね。能登ヒバも出荷されたんですか

坂下:高野山は別の木でしたが、金沢城の五十軒長屋については能登ヒバを出しましたね。お城では当時から東北のヒバ材が使われていました。再建ですから当時と同じ種類で県内調達できる能登ヒバを使うことになりました。金沢城は江戸時代に何回か火事で消失しては再建されているのですが、最初の頃は岐阜県飛騨地方の木材を使っていたそうです。飛騨はそのあと幕府の直轄地になりましたから、それからは秋田や青森のヒバを運んで使っていたようです。その時に東北から技術者も連れてきたので、石川では木や道具の呼び名が今でも東北と似ているそうです。火災から再建中の首里城でもかつて使われていましたね。

能登ヒバは「香水のよう」

――事務所も木の柱が特徴的ですが、これも能登ヒバですか

坂下:そうです。私が勤める前ですが、前回の地震(2007年3月の能登半島地震)のあとに新築しました。だんだん色が良い感じになってきたなと思っています。最初は白木でしたが中からタンニンが出てきてどんどん色が濃く、硬くなってくるんですよ。この事務所も別に地元のものを使おうということではなくて、ごく当たり前に、柱といえば能登ヒバだよねという感じで建てたと聞いています。

――やはり能登には能登ヒバが当たり前の環境があったんですね。

坂下:能登一帯に柱、土台とか敷居、床板とかに使うのは当たり前で、特殊なことでは全然ないですね。輪島塗などでおなじみの漆を塗って使われています。しなりやすいイメージがあるので家の梁には使わない大工さんも多いのですが、最近の研究では十分な強度や剛性があることが明らかになってきていますね。

――さっそく能登ヒバのお話になってしまいました。改めてになりますが、どういう特徴がある木でしょうか

坂下:クセの悪い木といいましょうか。やはり曲がりやすくて、製材している間にどんどん曲がっていって割れてしまうなんてことも起こります。丸太を四角い木材にするには周りを切り落としていくのですが、木がもともと立っていた斜面の向きで曲がりやすい方向が決まっていますから、そこを見極めてカットする順番を決めていくんです。強みといえばやはり水に強いのと風化しにくいところですね。スギの2倍の年数持つとも言われていますね。とにかく丈夫な印象です。去年は大きな地震がありましたが作業場の骨組みに使っていた能登ヒバの部材は割れたり歪んだりしませんでした。修理に来た大工さんも驚いていましたね。

――そんな丈夫な能登ヒバをもっと皆さんに使ってもらうにはどうしたら良いでしょうか

坂下:まず震災の影響で木を切る人が今は大変困難な状況にあります。木を切るための道が崩れてしまったり、やっと直したと思ったら水害でまた崩れたり、輪島だけかもしれませんが、一時は諦めムードが漂っていました。でも昔から植えている木で、スギなどと一緒に育てられて暮らしを支えてきた大事な素材です。やっぱり壁などに使うといい匂いがして良いですよ。私の実家も床板は拭き漆の真っ黒い能登ヒバ材になっています。使っているとわかる良さを本当は金沢とか、県外とかにどんどん伝えていきたいですね。そうしてもっと川上の、山で木を育てる人にも還元していきたいなと思います。この前も会社に外国の方が仕事で来たんですが、能登ヒバの香りを「香水みたいだ」って言っていました。木の香りって結構好き嫌いがあると思うんですけど、能登ヒバはみんないい匂いだねっていいます。

――本日はありがとうございました。